水彩色鉛筆で塗る場合は、水分量で表現がかなりかわります。

水分量が多い場合と少ない場合で、どう違いが出るのか見てみましょう。

今回は、水彩色鉛筆と水筆を使った2つの技法と、水分量による表現の違い、塗り方を説明していきます。

水彩色鉛筆は水分量で表現方法が変わる

水彩色鉛筆で、まずはじめに紙に色を塗ります。

そして、水筆に水分を含ませて塗るのですが、

この水分量を、ティッシュやスポンジを使って調節します。

必要になるので最初に用意しておきましょう。

水彩色鉛筆や水筆についての基本はこちらをご覧ください。

水彩色鉛筆の基本的な塗り方!水筆の使い方も解説

水彩色鉛筆ですが、文字通り水で溶ける色鉛筆です。描き方は普通の色鉛筆と同じですが、そのあとに水筆を使う事で、色鉛筆だけで...

それでは実践です。

まずは「水分量少なめ」でどうなるか見てみましょう。

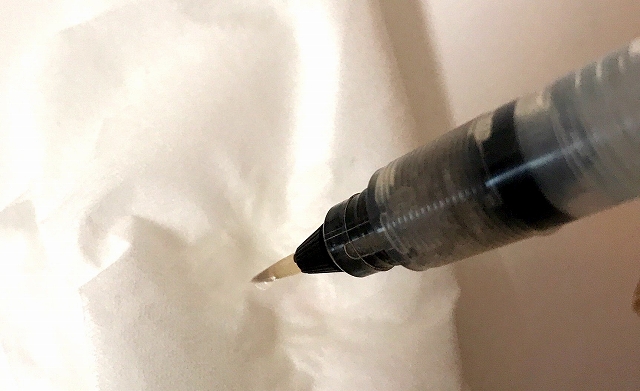

水分量を減らすために、筆先につける水をふき取り、水分量を少なめにします。

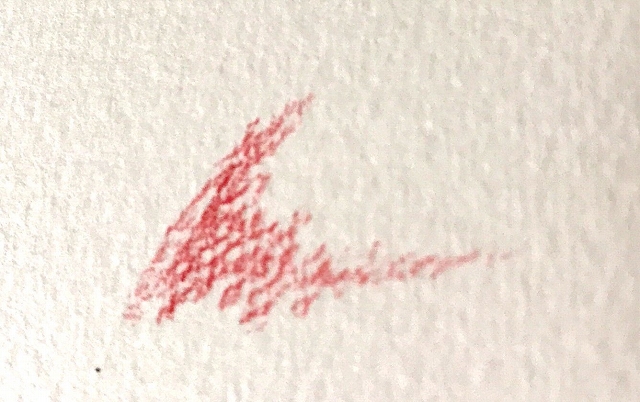

水分量を少なめで、塗ってみるとこんな感じになります。

最初の水彩色鉛筆の塗り方の濃さによってムラができてしまうこともありますが、またそれも水彩鉛筆の味です。

今度は逆に、筆先につける水を多めにして塗るとどうなるでしょうか。

塗ってみると、濃い色になり、フチの色がはっきり出てくるのがわかります。

また、均一に色も広がりやすくなります。

二つを並べて比較するとわかりやすいですね。

左が水分量少なめ、右が水分量多めです。

水彩色鉛筆の芯に水をつけて塗る技法

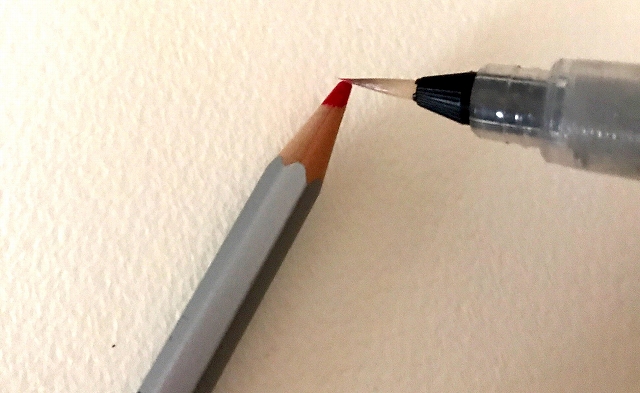

水彩色鉛筆の塗り方には、先ほどとは別の方法で、

先に紙に色を塗るのではなく、直接色鉛筆の芯に水筆をつけてから塗る技法もあります。

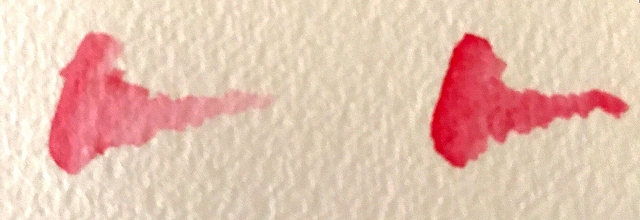

こちらも同じように水分量を変えて塗ってみると違いがわかります。

左が水分少なめ、右が水分多めです。

塗るのが細かいところ、広いところで水分の量を調整して、この技術を使えるようになると1色だけでも表現の幅が広がっていきます。

ぜひ試してみてください。